E ci risiamo. Qualcuno che lavora in uno studio televisivo, non sapendo assolutamente nulla di videogiochi, decide che è ora di parlare di videogiochi. E come ne parla, direte voi? Male.

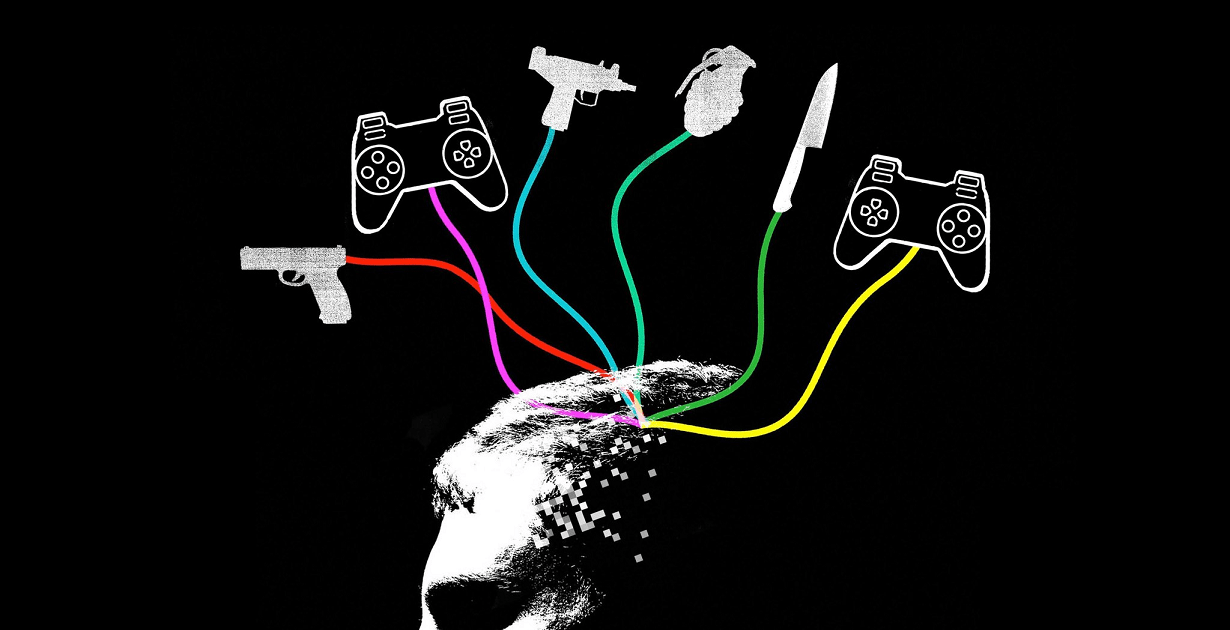

Lo fa in maniera raffazzonata, intrisa di ignoranza – nel senso letterale del termine – e di quel tocco di malizia che serve ad aizzare gli animi dei telespettatori a casa perché tanto ormai l’assioma “videogiochi = gente violenta” è entrato a far parte della nostra cultura.

Poco importa se anche chi la pensa così passa ore della propria vita a giocare a Candy Crush, che è pur sempre un videogioco. Anche se messi di fronte all’evidenza della loro ipocrisia, continueranno a sostenere che “i videogiochi rendono violenti”. E qui potremmo andare ad ascoltarci “Il Secondo Secondo Me” di Caparezza e potremmo riassumere abbastanza bene la situazione.

A chi tocca questa volta finire nella (tentata) gogna mediatica? Ad Assassin’s Creed Unity, che stando ad un servizio su degli jihadisti arrestati in Italia, viene etichettato come “simulatore dell’attacco terroristico del Louvre”, in una dimostrazione di ignoranza colossale, capacità di reperire fonti (anche solo la maledetta pagina di Wikipedia) ridotta allo Zero Kelvin, fact checking inesistente, una mossa al limite dell’analfabetismo funzionale, par ola abusata in Italia negli ultimi anni, ma che descrive perfettamente questa scena, pietosa, di cui la comunità videoludica italiana sta ridendo da giorni. Poco importava se su schermo scorrevano immagini piuttosto dettagliate – la grafica di Unity non è proprio delle più antiquate – di soldati in abbigliamento settecentesco e non jeans e giacche sportive, con moschetti al posto di fucili mitragliatori marcati Fabrique Nationale, per strada cavalli e non automobili.

ola abusata in Italia negli ultimi anni, ma che descrive perfettamente questa scena, pietosa, di cui la comunità videoludica italiana sta ridendo da giorni. Poco importava se su schermo scorrevano immagini piuttosto dettagliate – la grafica di Unity non è proprio delle più antiquate – di soldati in abbigliamento settecentesco e non jeans e giacche sportive, con moschetti al posto di fucili mitragliatori marcati Fabrique Nationale, per strada cavalli e non automobili.

E che sarà mai… Uno può pensare, e invece questa “svista” (chiamiamola così perché se no c’è da piangere) è solo l’ultima di una serie di castronate colossali sparate da telegiornali e giornali (online e cartacei) in una guerra contro i videogiochi che va avanti da quando i videogiochi sono andati oltre le due barrette e il pixel che rappresentavano due racchette da tennis e una pallina.

Il caso dei due ragazzini che ammazzano i genitori di uno dei due? Colpa dei videogiochi, che li hanno desensibilizzati e resi violenti. Sei disoccupato? Colpa dei videogiochi. Un tizio entra in una scuola elementare con fucile e pistole e ammazza non ricordo quanti bambini e insegnanti? Colpa dei videogiochi. Ti inciampi nel gatto che ti sta in mezzo ai piedi? Colpa dei videogiochi.

Ma perché colpa dei videogiochi? Perché non è mai colpa di disturbi psichiatrici o della scarsa considerazione che certi genitori hanno per i propri figli, di bullismo? Perché non si dà la colpa ad un sistema che spesso etichetta le malattie psichiatriche come non reali, come una cosa che puoi risolvere con una passeggiata all’aria aperta?

Perché è più facile. Si scarica la colpa su un agente esterno, rende più semplice gestire il dolore, si incanala l’attenzione su qualcosa che l’opinione pubblica può vedere “ragionevolmente” come qualcosa di negativo e via, si scatena un polverone che però non porta a niente. Tranne quando Nintendo usò questa tattica durante uno dei periodi più accesi del dibattito sulla violenza causata dai videogiochi per venire fuori da una causa legale ed in tribunale gli avvocati usarono il gioco “Night Trap” per avvantaggiarsi e allo stesso tempo minare la credibilità di SEGA, in modo da ottenere un ritorno economico da eventuali multe o sanzioni che potevano essere affibbiate al suo concorrente maggiore. Ma questa è un’altra storia, ed è la storia della nascita dell’ESRB, il sistema di rating americano.

A inizio anni 90 furono Doom, Wolfenstein 3D e Carmageddon ad essere oggetto di crociate di genitori preoccupati per la salute mentale dei propri figli. Poi ci fu il frastuono mediatico che seguì il massacro della Columbine High School, in Colorado, quando Eric Harris e Dylan Klebold entrarono nella propria scuola armati fino ai denti, uccidendo tredici persone e ferendone circa il doppio. Doom tornò alla ribalta, e assieme a Marylin Manson venne usato come capro espiatorio di un atto di violenza terrificante che ha lasciato un segno indelebile nel decennio che andava verso la sua conclusione.

A inizio anni 90 furono Doom, Wolfenstein 3D e Carmageddon ad essere oggetto di crociate di genitori preoccupati per la salute mentale dei propri figli. Poi ci fu il frastuono mediatico che seguì il massacro della Columbine High School, in Colorado, quando Eric Harris e Dylan Klebold entrarono nella propria scuola armati fino ai denti, uccidendo tredici persone e ferendone circa il doppio. Doom tornò alla ribalta, e assieme a Marylin Manson venne usato come capro espiatorio di un atto di violenza terrificante che ha lasciato un segno indelebile nel decennio che andava verso la sua conclusione.

La diatriba mai sopita sui videogiochi che rendono violenti si infiammò nuovamente e poco importava se i due killer erano emarginati, vittime di bullismo da una vita che per tanto, troppo tempo avevano subito le angherie di una società che li vedeva come non adatti, con evidenti disturbi psichiatrici che necessitavano di un sostegno, di un qualche tipo di supporto e di cura, e invece niente, sono stati lasciati a loro stessi, i bullizzati che a loro volta diventano bulli. Bombe ad orologeria, videogiochi o non videogiochi.

Una situazione simile è successa poco tempo fa qua in Italia. Non una sparatoria nelle scuole, ma comunque un omicidio che ha riportato a galla la questione. Nel ferrarese due ragazzi ammazzano i genitori di uno dei due. Movente? Chissenefrega, tanto il padre del ragazzo complice dà la colpa ai videogiochi, li definisce “cose brutte in cui il fine solo è uccidere quante più persone possibile”. E i media cavalcano l’onda. Alla domanda se pensa che i videogiochi possano avere influenzato il figlio risponde che “non lo sa, ma che mentre giocano gli occhi dei ragazzi sono incollati allo schermo”.

C’è una certa locuzione piuttosto volgare che calzerebbe a pennello per commentare una frase del genere. La definizione stessa di videogioco richiede che, per essere utilizzati, si debba farlo tramite l’ausilio di uno schermo di qualsiasi tipo; pretendere di guardare altrove mentre si gioca ad un videogioco sarebbe come chiedere ad un giocatore professionista di poker di non guardare le carte.

Possibile che, dopo oltre quarant’anni sul mercato da Pong a oggi, si abbia ancora paura dei videogiochi? Possibile che li si continui a vedere alla stregua di “passatempi” ben più pericolosi, quasi li si stesse paragonando all’abuso di sostanze?

Eppure ormai i videogiochi sono usciti dalla categoria “passioni di nicchia”, ci sono milioni di videogiocatori di tutte le età, con prodotti che vanno dal videogioco educativo su tablet per i bambini al gioco basato sull’enigmistica per gli appassionati e perché no, anche per giocatori un po’ più attempati! Il mercato del casual gaming è esploso, soprattutto con l’avvento di Facebook, tutti noi abbiamo ricevuto almeno una notifica di un amico che giocava a Farmville o a Candy Crush. Quanti, nell’attesa in coda alla posta, si sono fatti una partita a Snake o a Solitario sul cellulare? Non sono videogiochi anche quelli?

Allora perché così tanto astio? Perché ci si ostina a voler operare delle censure, come fanno il Giappone per i giochi console e l’Australia, tanto che a volte per uscire sul mercato Kiwi i giochi vengono tagliati appositamente? Perché non si tiene conto dei milioni di videogiocatori che vivono vite normali, studiano, lavorano, hanno una famiglia e fanno sport, ma ci si concentra sempre su quei casi isolati? E soprattutto, qualora si facciano reportage su situazioni di questo tipo, dove una persona violenta risulta essere anche un videogiocatore, non si tenta per lo meno di fornire dei dati reali e non congetture basate su farfugliamenti confusi di gente che non conosce il medium o che, se lo conosce, è rimasto ai tempi del Commodore 64 (e fa poi figure barbine)? Nell’epoca di Internet, delle informazioni sempre a portata di mano, ad un passaggio di pollice sullo schermo del cellulare, con la stampa di settore molto affermata e seguita, è ancora accettabile che la stampa generalista faccia errori madornali come associare, quasi in automatico, il mondo del gaming alle sconsiderate azioni violente di una persona isolata?

Ci sono streamer che raccolgono migliaia di euro o dollari che poi donano in beneficenza, ci sono siti interi dedicati alla vendita di videogiochi che donano parte dei proventi a fondazioni ONLUS come la Croce Rossa Internazionale. Gli sviluppatori di Verdun ogni anno indicono la vendita di un DLC speciale il cui intero ricavato va alla fondazione War Child che da anni è attiva sui fronti di guerra per cercare di portare sollievo ai bambini coinvolti in conflitti in tutto il mondo, eppure non lo vediamo mai sui giornali. Vediamo solo I Breivik, fan di Call Of Duty, i Klebold e gli Harris, giocatori appassionati di Doom e nel caso di Harris, anche modder, gli Adam Lanza, fanatico di Dance Dance Revolution, i Seung-Hui Cho, grande appassionato di Counter Strike, ed i Riccardo Vincelli.

E telegiornali che scambiano videogiochi che si svolgono nel 1700 per “simulatori” di attentati avvenuti nel 2017.

Non importa nulla se il giro d’affari dei videogiochi ha superato quello di Hollywood, o che negli ultimi anni la narrativa è andata oltre il solo andare avanti e sparare addosso a mostri fatti di pixel grandi come il nostro pollice. Non importa che si siano introdotti personaggi più realistici, trame di spessore o che, negli anni, grandi autori si siano interessati al medium. Un’industria che da lavoro a centinaia di migliaia di persone verrà sempre vista in maniera molto negativa da qualcuno. E se quel qualcuno occupa una posizione di peso, o lavora in una redazione giornalistica, è solo questione di tempo prima che questo qualcuno sfrutti un evento slegato dai videogiochi, o legato ad essi in maniera solo marginale, per far parlare, con un articolo o una mozione parlamentare.

Cosa deve accadere perché la stigma dei videogiochi decada? Quale studio di quale autorevole università deve dichiarare, senza alcuna ombra di dubbio, che videogiocare non rende violenti o inclini a far del male a qualcuno? Oltre a quelli che già esistono, ovviamente.